今回はタイトルの通り、パラメータ作成済みのワープデフォーマのサイズを変更する方法を書きます。多分これ見てる人の目的は「デフォーマの検証」機能のエラーを修正したい人だと思います。

「デフォーマの検証」機能ってなに?ってひとはコチラ↓

デフォーマの検証のエラーをなくすには

① 親ワープデフォーマからはみ出るほどの、大きな変形を子オブジェクトにさせないようにする。

② 親ワープデフォーマをあらかじめ大きめに配置する。

事ができれば良いんですよね。

①は変形の度合いを抑えればいい話ですが、②はパラメータを作成した親ワープデフォーマだとそう簡単にいかないんじゃないでしょうか。

親のサイズをCtrl押しながら変えればいいじゃん!ってことで、親デフォーマのサイズを変更してしまうとおかしな変形になっちゃいます。

角度XYのような手塩かけて変形を作ったデフォーマだとやり直しは辛いですよね?パラメータ作成済みのワープデフォーマのサイズを変更できれば楽ですよね?それを解説していきます。

※だいぶハック的な方法ですが

Cubism3の解説ですが、たぶんCubism2.1でもできると思います(ためしてないです)。

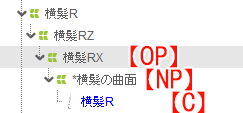

手順がすこし長いですがひとつずつ見ていきましょう。デフォーマの検証エラー(親からはみ出ている)を修正する目的で進めていきます。あと解説の中でデフォーマが3つ出てくるので以下のような記号で表します。

【OP】…子オブジェクトがはみ出てしまう親ワープデフォーマ(Old Parent)

【C】 …親ワープデフォーマからはみ出している子オブジェクト(Child)

【NP】…修正後の親ワープデフォーマとなるワープデフォーマ(New Parent)

今回は横髪R【C】が横髪RX【OP】からはみ出てしまっているので、その間に新しいデフォーマ【NP】を作ってこいつを新しい親にしていきます。

なので最初は【OP】>【C(はみ出してる)】の状態です。ここに上の画像のように【OP】>【NP】>【C(はみ出してる)】のようにして【NP】をはさみます。

最終的に【NP】が新しい親デフォーマとなります。【OP】は消えます。なので【NP】のデフォーマのサイズを好みの大きさにしてあげましょう。

以上がこれからやる手順の概説です。

それではココから下の解説ではその手順を詳細に解説します。

Contents

ざっくり言うと

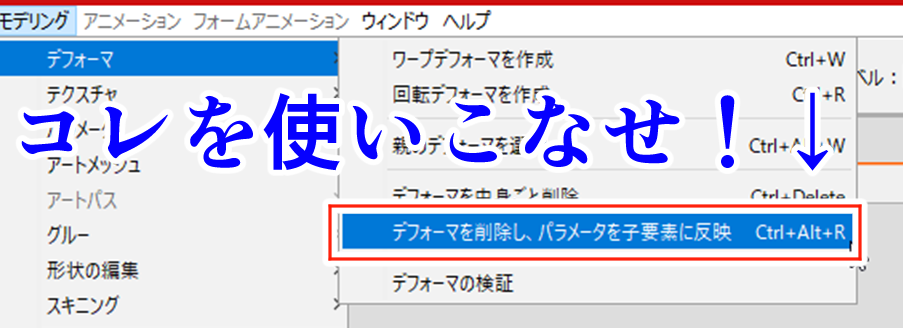

新規作成した大きめのデフォーマ【NP】に対して【OP】の「デフォーマを削除し、パラメータを小要素に反映」を使う。

って感じです。

「デフォーマを削除し、パラメータを小要素に反映」は「モデリング」メニュー→「デフォーマ」→「デフォーマを削除し、パラメータを小要素に反映」にある機能です。

この機能を使用するとデフォーマのパラメータが小要素のオブジェクトに反映されますが、「小要素のオブジェクトがワープデフォーマ【NP】の場合、【OP】反映後のワープデフォーマのサイズが小要素のもの【NP】になる」のです。

それではひとつずつ見ていきます。

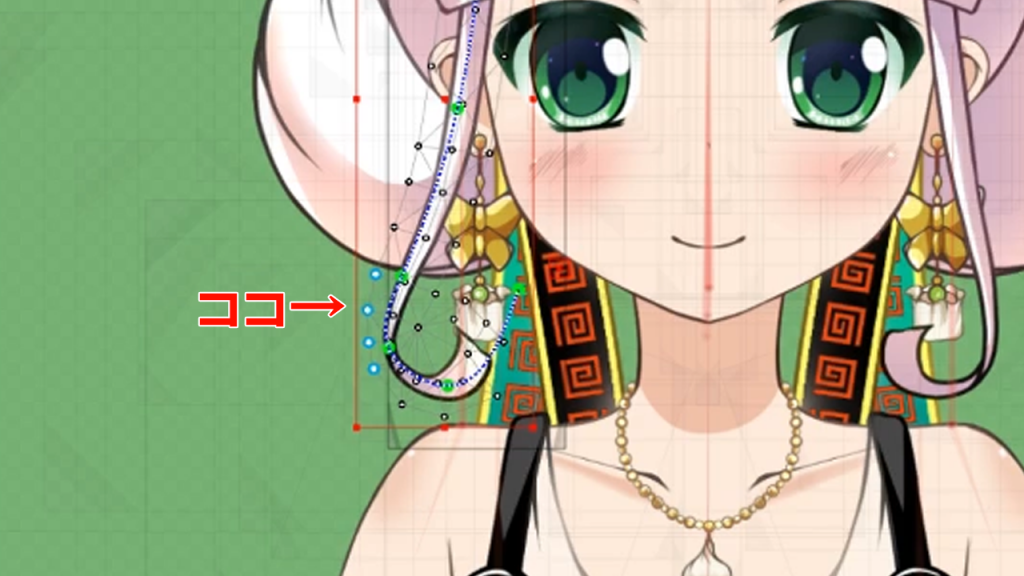

① 子オブジェクト【C】が親ワープデフォーマ(パラメータ作成済み)【OP】からはみ出ている

はみ出ていますね。はみ出ると頂点に青いマークがつきます。デフォーマがはみ出た場合も同様です。

はみ出ていますね。はみ出ると頂点に青いマークがつきます。デフォーマがはみ出た場合も同様です。

※青くなっていない人は「表示」メニュー→「親デフォーマからはみ出した頂点をハイライト」にチェックを入れてください。

② 【C】の変形の度合いは抑えたくないので代わりに、【OP】のサイズを十分に大きくしてあげたい

ちょっとここで一時停止!

もし【C】の変形を抑えることができるなら、そうしましょう。

子オブジェクトがワープデフォーマであれば編集レベル1などにして、デフォーマの末端の頂点を親ワープデフォーマの中へ収めてあげます。ワープデフォーマの末端の頂点であれば、変形が起きないことが多いとおもいます。

これで済むのなら楽なので「ワープデフォーマの末端だけ」はみ出ているような場合はコレで対応しましょう。

でも動かすとどうしても変形が起きてしまう頂点があると思います。特にアートメッシュだと簡単に頂点は動かせません。

アートメッシュの変形の修正では対応が難しい…それならば【OP】のサイズを変えることにしましょう。

③ まず【C】の変形の度合いを確認する

【C】がどれくらいの変形の度合いなのかを確認します。

大体赤い四角(動画内5秒くらい)ぐらいの大きさのワープデフォーマであればはみ出なさそうですね。このぐらいの大きさのワープデフォーマが欲しいところです。

④ 【C】の変形の度合いから、はみ出ないくらいの大きさのワープデフォーマ【NP】を新規作成する

③の動画内の赤い四角くらいのサイズのワープデフォーマを新規作成します。

【C】を選択してワープデフォーマを作成し、作成されたワープデフォーマに対してCtrlを押しながらサイズを赤い四角に合わせます。

※アートメッシュを選択してからデフォーマの作成を実行すると、選択したアートメッシュの周りにちょうどいい大きさのワープデフォーマができます。

このワープデフォーマを【NP】とします。モデルによっては【NP】が【OP】からだいぶはみ出てしまうこともありますが今はOKです。

⑤ 【C】を【NP】の子にする。

④で【C】を選択しながらワープデフォーマを作成すれば【C】が【NP】の子になっている(④の画像の親子構造になっている)と思いますが、環境によっては異なる場合もあるので、確認をしておきましょう。

⑥ 【NP】を【C】も含めて【OP】の子にする

こちらも確認します。親から順に【OP】【NP】【C】となっていれば(④の画像の親子構造になっていれば)OKです。

⑦ 【OP】を選択し「デフォーマを削除し、パラメータを小要素に反映」を実行する

【OP】を選択した状態で実行します。

⑧ 【OP】が削除され、パラメータが【NP】に反映された。デフォーマのサイズは【NP】のものになっている

【OP】が【NP】となりました。はみ出しの青いマークが消え、変形も問題ありません。

ということで以上になります。だいぶ裏技的な方法でした。

きっとパラメータが持っている情報は内部的には「変形の度合い」であって「デフォーマの頂点情報」ではないのかもですね。だからデフォーマのサイズと変形の形状が変わっても、アートメッシュの形状は変化がないのだと思います。

Live2Dのお仕事していて知りましたテクニックです。

※公式でボタン一つでこの機能がほしいくらいです。

それではではー